Stickstoffdüngung

Stickstoff (N) nimmt im Stoffwechsel der Rebe eine zentrale Stellung ein. Stickstoff im Weinbau hat großen Einfluss auf das Wachstum, den Fruchtansatz und den Ertrag. Die größte Menge befindet sich in fester Bindung in der organischen Masse. Von dem gebundenen Stickstoff werden jährlich nur etwa 1 % durch die Tätigkeit von Bodenmikroorganismen freigesetzt. Dies kann eine Nachlieferung von ca. 50 – 150 kg N/ha/Jahr ergeben. Die Intensität der Mineralisation von Stickstoff ist dem jahreszeitlichen Bedarf der Rebe aber nicht optimal angepasst. Eine flache Bodenlockerung Anfang - Mitte Mai kann die Stickstofffreisetzung fördern und führt dazu, dass die Verfügbarkeit im Boden rechtzeitig vor einem erhöhten Bedarf der Rebe gegeben ist.

Stickstoffdüngung in Junganlagen

Im Pflanzjahr und auch in den folgenden Jahren ist für das Rebwachstum die Wasserversorgung von entscheidender Bedeutung. Bei guten Bodenverhältnissen ist in den ersten Entwicklungsjahren keine bzw. nur eine geringe Stickstoffdüngung erforderlich. Eine Begrünung ist insbesondere bei ungünstigen Bodenverhältnissen mit Stickstoff zu versorgen, um eine Konkurrenz zu den Reben zu verhindern. Die Mengen bewegen sich je nach den Bodenverhältnissen im Bereich von 0 – 30 kg N/ha/Jahr. Eine mögliche Nährstoffergänzung im Pflanzjahr stellt in der Junganlage die Blattdüngung dar, die sich besonders in Trockenperioden günstig auswirkt.

Stickstoffdüngung in Ertragsanlagen

Stickstoff ist ein wichtiger Nährstoff für die Rebenentwicklung. Standort und Witterung haben aber ebenso einen bedeutenden Einfluss auf die Photosyntheseleistung und damit auf Qualität und Ertrag.

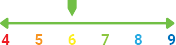

In Ertragslagen ist der Stickstoffbedarf abhängig von der organischen Substanz im Boden, der Ertragsleistung, der Sorte und Bodenbearbeitung und Wasserversorgung. Ein Mittel zur Bemessung des Stickstoffbedarfs in Ertragslagen ist die Wüchsigkeit.

Phosphor und Kalium

Im Gegensatz zur Düngung mit Stickstoff, ist jene der Phosphor- und Kaliumzufuhr nicht zeitgebunden. Eine Grunddüngung im Herbst vor der Bodenbearbeitung ist sinnvoll. In Junganlagen sind bei ausreichendem Nährstoffvorrat keine Düngungsmaßnahmen notwendig, da die Entzugsmengen gering sind. Bei ausgeprägtem Phosphormangel kann basierend auf dem Pflanzenentzug eine gezielte Düngung des Unterbodens erfolgen.

Zeigen sich trotz Kaliumdüngung Mangelsymptome, ist von einer Kaliumfixierung auszugehen. Diese kann auch mithilfe einer Bodenprobe festgestellt werden.

Da Reben nur bedingt chloridverträglich sind sollten chloridfreie Dünger verwendet werden oder zumindest chloridhaltige Dünger nur im Herbst eingesetzt werden. Junganlagen und Rebschulen müssen chloridfrei gedüngt werden.

Eine Kalkdüngung ist zu empfehlen, wenn durch eine Bodenuntersuchung der Bedarf nachgewiesen ist.

Bormangel tritt vor allem in trockenen Jahren auf sandreichen und tonreichen Böden auf. Weinstöcke sind borbedürftige Pflanzen, eine Blattdüngung ist der Bodendüngung vorzuziehen.

Eisen (Fe) und Mangan (Mn)

Eisen wird als Fe2+, Fe3+ und als Fe-Chelat über die Wurzel aktiv aufgenommen. Es ist für die Chlorophyllbildung und den Wachstumsprozess wichtig. Die Beweglichkeit des Eisens in der Pflanze ist gering. Seine Verfügbarkeit im Boden wird häufig durch Bicarbonatanreicherung gehemmt. Symptome eines Eisenmangels sind Blattvergilbung (Chlorose) und eine mangelnde Triebentwicklung. Der Mangel tritt verstärkt auf verdichteten tonreichen Böden bzw. auf kalkreichen Standorten auf, aber auch ein Überangebot an Phosphat oder Kupfer kann die Symptome verstärken.

Mangan wird als Mn2+-Ion oder als Mn-Chelat aktiv über die Wurzel aufgenommen und ist für die Aktivierung einer Reihe von Enzymen wichtig. Die Mobilität des Mangans in der Pflanze ist mäßig. Außerdem besteht auch eine antagonistische Wechselwirkung zwischen Mangan und Eisen. Manganüberschuss tritt vor allem auf sauren Böden und bei Staunässe also unter anaeroben Bedingungen auf.